Autrefois, nous allions souvent à Aix en Provence et, de là, nous allions parfois à Peynier. Même, une année, nous y avions loué une maison pour le mois d’Aout. Peynier, c’est un village situé à une vingtaine de kilomètres d’Aix, sur la route de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Quand vous habitez là, pour faire vos courses, vous roulez quatre kilomètres vers l’est et vous arrivez à Trets (prononcez Tretse).

Autrefois, nous allions souvent à Aix en Provence et, de là, nous allions parfois à Peynier. Même, une année, nous y avions loué une maison pour le mois d’Aout. Peynier, c’est un village situé à une vingtaine de kilomètres d’Aix, sur la route de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Quand vous habitez là, pour faire vos courses, vous roulez quatre kilomètres vers l’est et vous arrivez à Trets (prononcez Tretse).

Trets, dix mille habitants, sa Basilique Saint Maximin, son Château des Remparts, son Avenue Mirabeau et ses platanes, sa Place de la Mairie et ses platanes, son Cours Esquiros et ses platanes, ses platanes…

Si vous avez passé un tant soit peu de temps dans le Midi et si en cet instant vous êtes de bonne humeur, je vous défie de prononcer cette suite de mots sans finir, au bout du troisième, par prendre l’accent : Aix en Provence, Peynier, Saint Maximin, Sainte Baume, Esquiros, Platanes. Allez-y ! Essayez ! Moi, je n’y arrive pas.

Ah ! l’Accent ! L’Assan ! Longtemps, j’ai cru que l’assan était une invention de Marcel Pagnol destinée à donner Continuer la lecture de Carnet d’Écriture (8) – Écrire, avec ou sans accent ?

(…) Je réalisais que, dans quelques jours, je serai dans la même situation que lui, que moi aussi je serai séparé de Patricia, mais pour moi, ce serait sans espoir de la revoir avant longtemps, et probablement jamais. Ça me tordait l’estomac, mais je gardais ça pour moi. De toute façon, notre séparation était écrite, inéluctable. Que je gémisse sur notre sort n’aurait mené à rien d’autre que gâcher nos derniers jours.

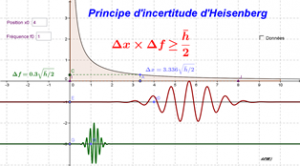

(…) Je réalisais que, dans quelques jours, je serai dans la même situation que lui, que moi aussi je serai séparé de Patricia, mais pour moi, ce serait sans espoir de la revoir avant longtemps, et probablement jamais. Ça me tordait l’estomac, mais je gardais ça pour moi. De toute façon, notre séparation était écrite, inéluctable. Que je gémisse sur notre sort n’aurait mené à rien d’autre que gâcher nos derniers jours. — Dis-donc, je viens d’en entendre une bonne. Y a un savant, un allemand, Wurtemberg je crois qu’il s’appelle, ou quelque chose comme ça, il a dit qu’en principe, c’est pas possible connaitre en même temps la vitesse et la position d’un truc qui se déplace un peu vite. Non mais, j’y crois pas ! C’qu’ils vont pas chercher quand même ! En tout cas, si c’est vrai, il faudra le dire aux flics ! Parce qu’ils arrêtent pas de m’envoyer du papier pour me dire que, j’sais plus quand, j’étais Porte de la Chapelle à 129 kilomètres-heure sur le Périphérique. Y doivent pas en avoir entendu parler, de Gutenberg ! Eh, garçon ! Un aut’ Calva, siouplait ! Tu r’veux un café ?

— Dis-donc, je viens d’en entendre une bonne. Y a un savant, un allemand, Wurtemberg je crois qu’il s’appelle, ou quelque chose comme ça, il a dit qu’en principe, c’est pas possible connaitre en même temps la vitesse et la position d’un truc qui se déplace un peu vite. Non mais, j’y crois pas ! C’qu’ils vont pas chercher quand même ! En tout cas, si c’est vrai, il faudra le dire aux flics ! Parce qu’ils arrêtent pas de m’envoyer du papier pour me dire que, j’sais plus quand, j’étais Porte de la Chapelle à 129 kilomètres-heure sur le Périphérique. Y doivent pas en avoir entendu parler, de Gutenberg ! Eh, garçon ! Un aut’ Calva, siouplait ! Tu r’veux un café ?