(…)

(…)

Cal s’est arrêté devant une table. Quatre hommes y sont assis autour de verres de toutes les couleurs. Quatre chemise-cravates et un Texas Tech. Ils le saluent sur le même ton que Louise vient de le faire, nonchalamment : «Eh, Cal ! Ça fait longtemps… Où étais tu passé… Long time no see… c’est ton fils ? … » Le Texas Tech regarde ailleurs.

Cal me présente rapidement — Philippe… français… autostoppeur — et, après quelques “Hi Phil !“ polis, personne ne pose de question. Cal approche deux chaises voisines et s’installe. La conversation s’engage entre les cinq comme si je n’étais pas là. Je n’écoute pas vraiment et je rêvasse tandis qu’ils parlent de leurs chasses, de leur technique au golf, de leurs affaires. C’est la troisième bière que je bois ce soir et je commence à somnoler, affalé sur ma chaise. Je sursaute quand le guitariste s’arrête de jouer. La barmaid monte sur scène et annonce “John Hancock, le type le plus drôle au nord du Rio Grande !“ C’est un grand type, mince, vingt-cinq ans. Il n’est pas le seul dans la salle à être habillé en cow-boy, mais lui, c’est presque une parodie, bottes blanches ouvragées, pantalon moulant marron clair, veste en peau cintrée avec de longues franges aux manches et dans le dos et Stetson blanc incrusté de petites étoiles d’argent. La salle applaudit son entrée et lui envoie quelques plaisanteries que je ne comprends pas. John Hancock répond par de brèves réparties que je ne comprends pas davantage, mais qui déchainent le rire de l’assistance. Visiblement, ceux-là se connaissent. Et puis Hancock commence son spectacle. Pour moi, c’est un peu comme Fernand Raynaud ou Robert Lamoureux, un type qui raconte une histoire, ponctuée de choses drôles avec à la fin une chute comique. Je me secoue un peu et je me concentre sur le bonhomme pour tenter de saisir ce qu’il dit. Je ne tarde pas à abandonner tout espoir en ce sens. Je ne comprends absolument rien à ce que ce type raconte. Pourtant, il parle lentement, mais son ton est très chantant, modulé et il avale pas mal de consonnes. Ce doit être une parodie de l’accent texan. Quand il m’arrive d’accrocher une bribe de phrase et de la comprendre, je ne vois pas ce qu’elle a de drôle. Pourtant, elle vient d’être saluée par les rires de l’assistance. Alors, je laisse tomber et, par politesse, de temps en temps, je fais semblant de rire avec les autres.

Et puis d’un coup, tout ça me saute à la figure. Peut-être que par ici les femmes ne sortent pas le soir, mais si elles sortent, ce n’est pas ici qu’elles viendront, parce qu’ici, c’est une boite pour homosexuels.

Aujourd’hui, plus de soixante ans après cette aventure, on ne dit plus une boite pour homosexuels ; on dit une boite gay. A l’époque, le mot n’avait pas encore pris l’unique signification qu’il a aujourd’hui. On ne disait pas de quelqu’un qu’il était gay, on disait qu’il était homo, queer, pédéraste, ou pire. Mais il n’y a pas que les mots qui ont changé. A l’époque, au Texas et dans une bonne douzaine d’autres états des États Unis, des condamnations pénales pour homosexualité était encore prononcées. En France, c’était encore un délit et, si la loi n’était plus appliquée depuis longtemps, les homosexuels n’étaient toujours pas complètement acceptés. Pour moi, l’homosexualité était quelque chose de rare, de lointain, d’un autre monde, étrange, incompréhensible, irréel ; je ne connaissais pas d’homosexuel ; je n’en avais jamais rencontré, ni dans les relations de ma famille, ni parmi mes amis ou mes camarades de classe ; c’était une chose pratiquement réservée aux artistes, Proust, Cocteau, Luis Mariano ; les homosexuels, on les reconnaissait facilement à leurs manières ; c’était sans importance, on en plaisantait un peu, on en parlait comme ça, légèrement, jamais sérieusement.

Et voilà que je me trouve dans un club fréquenté par… eux… ces gens-là ! C’est maintenant pour moi une évidence. Pourtant, quand je regarde autour de moi, je vois bien que tous ces hommes n’ont rien d’efféminé. Dans leur coin, les motards ont l’air de vraies brutes bien viriles et les autres, qu’ils soient en chemise à manches courtes ou à carreaux, n’ont rien de particulier et Cal, vétéran, homme d’affaire, père de famille, calme, posé, franc comme l’or, encore moins ! Il y a bien l’étudiant de Texas Tech qui parait un peu fragile et alangui et John Hancock sur scène qui fait beaucoup de manières, mais l’un est très jeune et l’autre ne fait que son travail de comique.

Que faire ? Rien ! Rien ? Vraiment ? Faut-il continuer à rire brièvement à des blagues incompréhensibles, ne pas parler ou très peu, rester distant, surtout ne pas participer ? Ce serait le meilleur moyen de faire croire à ces gens que je réprouve leur préférence sexuelle, le meilleur moyen peut-être de les vexer, et surtout de faire preuve d’une étroitesse d’esprit dont je me vante volontiers d’être dénué.

Alors, il fallait changer d’attitude.

Justement, John Hancock vient de finir son numéro. Il a quitté la scène sous les applaudissements pour s’asseoir à une table de clients. Je profite d’un silence pour avouer naïvement à Cal et à ses amis que je n’ai pas compris grand-chose aux blagues d’Hancock, mais que ça avait quand même l’air très drôle. Ça déclenche une conversation qui devient vite animée. On se lance dans des explications délicates du genre de comique d’Hancock. J’en perds souvent le fil, et pas uniquement à cause de l’accent, mais au moins je participe, je montre à ces gens mon absence de préjugés. J’arrive à les faire rire deux ou trois fois. Cal est ravi.

Quelques bières plus tard, Cal et moi avons salué tout le monde, y compris la barmaid, et nous roulons en silence vers Amarillo.

Soudain, Cal me dit qu’il vient de penser à quelque chose : puisque je n’ai pas d’attaches particulières en France, pourquoi est-ce que je ne resterais pas travailler avec lui à Albuquerque ? Il a l’air de réfléchir tout haut : « Tu parles bien l’anglais, visiblement tu as reçu une bonne éducation, tu as commencé des études d’ingénieur… Avec une formation d’un mois chez Westinghouse, tu serais parfait pour le poste d’ingénieur commercial qu’on voudrait créer. » Je ne réponds pas ; je ne sais pas quoi répondre. Il faut que je fasse très attention : je ne veux ni choquer ni peiner qui que ce soit et surtout pas Cal, mais je commence à voir où il veut m’entraîner. Et bien sûr, il n’en est pas question. Pour plusieurs bonnes raisons : contrairement à ce que croit Cal, je ne suis pas sans attaches ; en France, j’ai une famille, des amis, des choses à faire, des concours à passer… et puis ici, aux USA, il y a une fille qui m’attend chez elle, à Washington. Et puis, il faut bien le dire, je ne me sens aucun goût pour l’homosexualité. Mais refuser de rester à Albuquerque en avouant à Cal qu’à la fin de l’été, j’aurai toutes les raisons du monde de rentrer chez moi, ce serait admettre que je lui ai menti tout du long. Et lui répondre, même gentiment, que je ne suis pas attiré par les hommes serait très gênant, parce qu’en fait, Cal ne m’a rien proposé de ce genre.

Je ne vois qu’une solution pour me sortir de là : prétendre n’avoir rien entendu. Alors, je fais semblant de dormir. Appuyé contre la portière, la tête contre la vitre, les yeux fermés, je me laisse aller aux doux balancements de la voiture. Je ne sais pas si Cal a compris que je jouais la comédie ou s’il croit que je dors vraiment, mais il se tait.

Mais quand nous arrivons à l’hôtel, il faut bien que je me réveille.

– Ça va, Phil ? Pas trop fatigué ? me demande Cal

– C’était vraiment une bonne soirée, intéressante et tout… mais je suis vraiment crevé. Je n’ai pas passé une nuit normale depuis je ne sais plus quand… quatre jours, cinq ? En tout cas, merci. C’était sympa.

Maintenant, nous sommes dans la chambre et si je ne me suis pas trompé du tout au tout, c’est maintenant que ça va devenir délicat. Je suis aussi tendu que je l’étais en arrivant au Cove Creek Motor Inn avec la folle de Columbus, peut-être encore davantage. Pourtant, ce n’est pas pour les mêmes raisons : avec Cal, je n’ai certainement aucune initiative à prendre, mais ce que je crains, c’est qu’il en prenne. Et s’il le fait, comment le fera-t-il, et s’il le fait, comment réagir ?

J’en ai marre de ne plus avoir de repères, de ne plus savoir où je suis ni comment me comporter. J’en ai marre de me faire bousculer par des hôtesses de l’air, des filles tordues et des flics inquiets. J’en ai marre de ne plus être dans mon milieu familier avec autour de moi Paris, mes parents, les copains, les étudiantes de l’Alliance Française, les filles au pair de ma sœur, les lycéennes du XVIeme. Avec tous ceux-là, j’avais les codes, je savais à peu près quoi faire. Si je n’étais pas le roi, je n’en étais pas loin. Et même avec Patricia, la parfaite jeune fille de famille aisée de la banlieue chic de Washington, la fille rencontrée un soir dans une boîte de nuit pour godelureaux dans les Alpes suisses, avec elle, tout du long, j’avais su quoi faire. Et j’étais arrivé sans trop de mal avec elle dans cette chambre d’hôtel du Quartier Latin. Mais ici, maintenant, dans la chambre 201 du Sleepy Hollow, je ne sais pas quoi faire, et j’ai peur.

A SUIVRE

EXCEPTIONNEL !

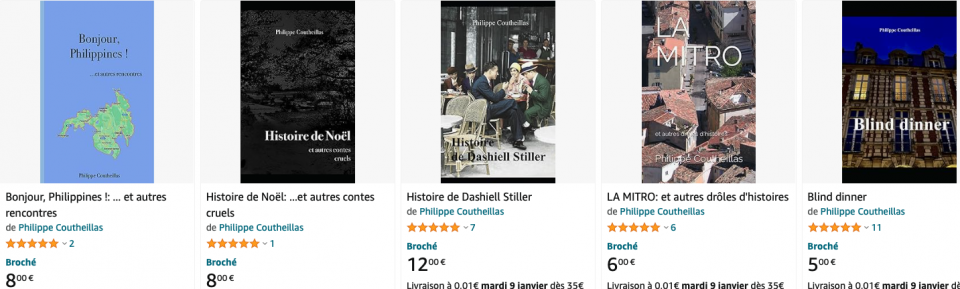

LES OEUVRES COMPLETES DE COUTHEILLAS POUR 49 EUROS SEULEMENT !

CLIQUEZ SUR LES BOUQUINS !