Je sais que c’est pas vrai, mais j’ai dix ans. (Alain Souchon)

1-Les grandes vacances

J’ai dix ans. Les grandes vacances sont commencées depuis déjà longtemps mais la rentrée, fixée au 2 octobre, est encore à perte de vue. Ça me permet d’effacer facilement la vague angoisse du passage en sixième dont on m’a dressé un tableau terrifiant.

Les premiers jours de Juillet ont été merveilleux. Je suis resté à Paris. Il a fait beau et chaud, j’ai fait du patin à roulettes sur le boulevard, j’ai fait naviguer des voiliers sur le bassin du Luxembourg, je me suis baigné dans la fontaine Carpeaux, je suis allé deux fois chez mon ami René-Jean où nous avons mis le feu à un petit bois le long de la voie ferrée, fumé des baguettes de sureau et lancé des pétards sur la bande d’Andrésy-le-Bas, je suis allé une fois au guignol, deux fois au cinéma ( Le Corsaire Rouge! La Guerre des Mondes !) et j’ai vu le feu d’artifice du 14 juillet dans le jardin des Tuileries. C’était chouette.

Après, c’était moins bien, mais pas mal quand même. Un mois à Saint-Brévin-l’Océan. Hôtel des Tamaris, construction d’avant-guerre en bord de plage, ses chambres avec balcon et vue sur mer ou sans balcon et vue sur jardin, sa terrasse à balustrades en ciment blanc imitation bois et sa salle à manger panoramique d’où, tous les soirs, nous guetterons le rayon vert et les marsouins. Nous sommes arrivés là par le train en deuxième classe, ce qui permet de regarder de haut les passagers de la troisième classe, puis en autocar Chausson. Je partage une chambre sur mer avec Maman. Ma soeur et notre cousine sont dans une chambre sur jardin à un autre étage. Je crois que ça arrange ces deux grandes filles qui vivent à mille lieues de moi. Papa n’est pas là, il ne vient jamais en vacances avec nous. On me dit qu’il viendra peut-être passer deux ou trois jours. Quand? Bientôt.

Parasol bleu, ballon rouge, seau et pelle jaunes, casquette assortie jaune-rouge-bleu, sac de billes, coureurs cyclistes de plomb, j’ai tout l’équipement. Mais la plage, tous les jours, c’est un peu ennuyeux. Club des Marsouins, jeu de la chandelle, gymnastique suédoise, leçon de natation…Heureusement, il y aura le concours de châteaux de sable du Figaro, le passage du Tour de France et la promenade aux îles.

Nous rentrons à la maison juste après le 15 août et je me vois déjà avec plaisir reprendre mes activités parisiennes jusqu’à la rentrée. Mais une mauvaise surprise m’y attend. Mes parents ont décidé de me confier pour une quinzaine de jours aux Levallois. Désespoir.

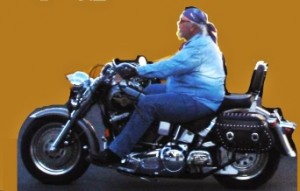

Les Levallois vivent à Touffreville, un tout petit village en bordure de la forêt de Lyons. (C’est là que mes parents louent à l’Etat une maison forestière, jolie mais rudimentaire – il n’y a pas d’eau courante. ) Elle, c’est Madeleine. Maman l’emploie comme femme de ménage. Elle arrive à la maison en mobylette ou avec sa fourgonnette 2CV quand elle apporte les bidons d’eau potable. Elle m´impressionne car, contrairement à notre bonne de Paris, respectueuse et stupide, elle parle haut, d’égale à égale avec Maman qui semble même un peu intimidée par cette femme énergique qui dirige son colosse de mari comme elle l’entend.

Monsieur Levallois, dont j’ai toujours ignoré le prénom, est très grand, un peu gros et très fort. Il est aussi un peu plombier et gère un petit dépôt de gaz butane. On le voit souvent charger sans effort les grosses bouteilles bleues dans la 2CV qui plie sous le poids. Il parle peu. Il fait du bruit en respirant par le nez.

Je n’ai pas du tout envie de perdre une partie de mes vacances avec ce couple sans chien, sans enfant, ni citadin ni paysan, si différent. Mes protestations se heurtent aux descriptions enthousiastes que l’on me fait du bon air et de la vie simple et campagnarde au milieu des poules et des lapins

– Et des bouteilles de butane ! ajoute ironiquement mon père qui croit que je ne l’entends pas.

2-Exil

Me voilà donc embarqué dans la 203 noire à double carburateur qui fonce vers la Normandie par la route de Quarante Sous. Papa est au volant. Il fume silencieusement et de manière continue. A côté de lui, Maman essaie de maintenir la bonne humeur dans la voiture. Enfoncé au plus profond de la banquette arrière, je ne réponds à ses tentatives de conversation que par des grognements. J’ai bien l’intention de ne pas descendre de cette voiture.

Cette promesse que je me suis faite, je suis bien incapable de la tenir une fois arrivé. Accueillis d’une façon joyeuse un peu forcée par les Levallois, mes parents répondent sur le même ton en jetant des coups d’œil de mon côté pour voir si j’accroche à l’enthousiasme général. Au bout d’un temps assez bref, la gêne s’installe devant mon silence renfrogné et il est décidé de visiter la maison.

Les Levallois habitent la première maison de Touffreville sur la gauche, en surplomb de la route qui va de Lisors à Ménesqueville. Au ras de la chaussée, il y a un tout petit magasin dont la vitrine expose dans la poussière un lavabo, deux ou trois robinets, quelques tuyaux, raccords et colliers de serrage. Une enseigne émaillée Butagaz pend au-dessus de la porte. Comme il y a très peu d’espace entre la façade et la route, la fourgonnette est toujours garée collée contre le magasin, de telle sorte qu’il est impossible d’en ouvrir la porte ou même d’apercevoir le contenu de la vitrine. Ça ne semble pas préoccuper Monsieur Levallois, car aucun client ne vient jamais au magasin. Un escalier raide, creusé à flanc de talus, conduit jusqu’à la partie haute du terrain. La maison est à gauche et le jardin qui fait face à la maison ne comporte qu’une seule platebande de géraniums. Le reste de la surface est occupé par un grand potager, dont le gravier de l’allée centrale est soigneusement ratissé, et un poulailler entouré et recouvert d’un grillage maillé. Contrairement au reste du jardin, le poulailler donne une impression de désordre et de saleté. Le sol de terre battue, de marron clair à marron foncé, est luisant comme s’il avait été verni, et les perchoirs sont de travers ou cassés et couverts de crottes de poule. Il n’y a pas de clapier pour lapins. Tout en haut du terrain, passe la voie ferrée étroite empruntée deux fois par jour par le petit train laitier.

La maison n’est pas grande. Un escalier d’une demie volée mène à une terrasse à peine plus large que notre balcon du boulevard de Port Royal. Elle court le long de la façade et se retourne sur l’un des côtés. On entre par un couloir éclairé grâce au verre cathédrale jaune de la porte. Il y a un porte-manteau à miroirs biseautés à gauche et un escalier ciré au fond. La grande cuisine est à droite, la salle à manger à gauche avec la chambre en enfilade. De ces trois pièces, seule la cuisine possède une porte-fenêtre donnant sur la terrasse. En dessous, en demi-sous-sol, la cave et un atelier. A l’étage, deux chambres, dont la plus petite va être la mienne pour deux longues semaines.

Au cours de la visite, au milieu des exclamations de joie et d’admiration devant telle disposition si ingénieuse ou telle décoration à l’effet si ravissant, j’ai deviné la teneur de ces conciliabules à demi-mots par lesquels les adultes croient qu’ils abusent les enfants inquiets des manœuvres qu’ils voient se dessiner contre leur volonté. Soudain, mes parents réalisent combien il est tard et combien il est urgent de partir sans plus attendre s’ils veulent pouvoir remplir cette obligation impérative mais imprécise qui leur est imposée.

Ils sont partis dans un seul mouvement, comme aspirés par la voiture. Il est quatre heures. La nuit est encore loin. La fin de l’après-midi va être interminable, aucun de nous trois ne sachant comment se comporter avec l’autre. Monsieur Levallois choisit la fuite et va bricoler dans son atelier. On entend bientôt les longues plaintes suraigües de la meuleuse. Madeleine décide de me présenter aux poules et nous entrons dans le poulailler en poussant la porte grillagée qui se rabat et rebondit contre son cadre sous l’effet d’un ressort. Bien que je trouve ces bestioles bruyantes, disgracieuses et stupides, je fais un effort pour les approcher. A les voir s’enfuir devant moi en criant, on peut penser qu’elles en ont tout autant à mon service.

3-Un petit livre vert

Devant ce premier contact raté, Madeleine ne sait plus trop quoi faire de moi. Elle me raccompagne à ma chambre et me demande de trouver pour m’occuper, car elle doit faire ceci ou cela, un livre dans la petite bibliothèque en faux acajou qui est fixée au-dessus du lit. Je ne suis pas un grand lecteur, je préfère les Dinky Toys, mais je fais semblant de m’intéresser aux livres pour pouvoir rester un peu tranquille.

Une fois seul, je tourne dans la chambre à la recherche de quelque chose à faire. Une chaise basse, une petite table sur trépied avec un crapaud en fonte la gueule ouverte posé sur un napperon en dentelle, ma valise pas encore défaite. La fenêtre a été ménagée dans la pente du toit qui forme le plafond de la chambre. Même en montant sur le lit, on ne voit rien d’autre que le ciel. Puisque je suis debout sur le lit, je reviens à la bibliothèque et j’examine le dos des livres bien rangés. Quelques centimètres de dos verts, quelques centimètres de dos roses, quelques centimètres de dos multicolores. Je découvre d’un coup la Bibliothèque Verte, la Bibliothèque Rose et le reste de l’édition française. Je prends quelques livres au hasard, les feuillette, cherche des images, lis parfois quelques lignes. Je finis par en prendre un, un vert car j’ai compris que les roses, c’est plutôt pour les filles, et je l’ouvre à la première page:

« Chapitre 1. La piste de la viande.

De chaque côté du fleuve glacé, l’immense forêt de sapins s’allongeait, sombre et comme menaçante. »

Je me laisse tomber assis sur le lit.

« Les arbres, débarrassés par un vent récent de leur blanc manteau de givre, semblaient s’accouder les uns sur les autres, noirs et fatidiques dans le jour qui pâlissait. «

Fatidiques ?

« La terre n’était qu’une désolation infinie et sans vie, où rien ne bougeait, et elle était si froide, si abandonnée… »

Dehors, un éclair. Je regarde la fenêtre. Un long roulement de tonnerre. Je lance le livre à l’autre bout de la chambre, je saute du lit, descend l’escalier à toute vitesse, traverse le couloir, ouvre la porte et me retrouve sur la terrasse. C’est un orage. J’ai toujours aimé les orages. C’est un spectacle grandiose que, dans nos régions, la nature ne nous offre pas assez souvent et dont il faut profiter. Debout sur la terrasse, les jambes un peu écartées, les deux mains accrochées à la balustrade, je fais face à la tempête qui approche. J’aime les orages, je vais être servi.

4-Sur la passerelle

Au-dessus de la maison, le ciel est encore gris clair, mais devant moi, il prend des couleurs qui me remplissent d’impatience. C’est comme quand je verse de l’encre Waterman dans l’eau du lavabo. Il n’y a plus de vent. Tout est silencieux. Encore une lueur muette, puis un doux grondement, qui semble très haut ou très loin.

Première bourrasque. La poussière et les feuilles tombées dans les allées tourbillonnent au sol puis s’envolent. Les poules ont cessé leur caquetage et commencé à courir en rond en baissant la tête. Le vent cesse à nouveau.

Enfin, un éclair ! Ce n’est pas encore un vrai, comme j’aime, avec un tracé zigzaguant comme celui que j’ai vu tomber dans la mer un soir depuis la salle de restaurant de l’hôtel des Tamaris. Non, seulement une très forte clarté, dont on ne sait ni d’où elle vient ni où elle va. Et puis, deux secondes plus tard, un craquement formidable, sec, suivi de longs roulements qui vont en s’affaiblissant. Ce coup de tonnerre m’a fait sursauter d’au moins cinq centimètres, le souffle coupé, le corps raidi et les mains crispées sur le garde-corps de la terrasse. Je n’avais jamais rien entendu d’aussi puissant. Je n’arrête pas de répéter tout haut: « Hé ben mon vieux ! Hé ben mon vieux ! Hé ben mon vieux ! ».

Le vent a un peu repris. Le ciel est bleu marine, presque noir. Et d’un seul coup, la pluie, énorme, comme si, là-haut, quelqu’un avait renversé une gigantesque bassine. Les poules, complètement affolées, ne courent plus en rond mais dans tous les sens en criant et se cognant entre elles et contre les grillages. Je me réfugie sous la petite marquise qui protège la porte d’entrée. Je suis en principe à l’abri, mais la pluie rebondit sur le ciment et asperge mes sandales, mes chaussettes et mes genoux. Heureusement que je suis en culotte courte…Parfois, des rafales viennent appliquer la pluie sur ma chemise. Je commence sûrement à avoir un peu froid, mais l’excitation m’empêche de m’en rendre compte, et de toute façon, je ne vais pas rater ce spectacle pour aller chercher un chandail ou un anorak. Et puis Madeleine et monsieur Levallois sont visiblement occupés ou à l’abri quelque part et personne n’est là pour me dire de « rentrer tout de suite à l’abri, non mais sans blague ! »

Maintenant, après cette entrée fracassante, l’orage est vraiment là. Un nouvel éclair dessine en contraste un gros nuage noir sur fond blanc. Cette fois ci, le tonnerre est arrivé tout de suite, mais je ne me suis pas laissé surprendre. Je l’attendais, et je l’ai dégusté de son début jusqu’à sa fin. Ce n’est plus un craquement sec, mais un colossal braoum voluptueux qui se déroule et rebondit.

D’autres éclairs, d’autres braoum, tous différents dans leur puissance, leur durée, leur façon de moduler puis de mourir…

Ça y est, je l’ai vu, le vrai, celui que j’attendais. Quelle chance ! Je regardais sur la gauche, vers la crête de la colline. Et justement, c’est là qu’il est venu, l’éclair exemplaire, celui qu’on dessine dans les illustrés, zigzagant entre le noir des nuages et le vert foncé de la colline. Il a tout révélé, les arbres, les toits, les pylônes qu’on ne voyait plus depuis le début de la tempête. Il est resté un court instant, vibrant dans l’air, presque vertical, et puis son image a commencé à disparaître au moment où son tonnerre commençait à se faire entendre.

-Hé ben mon vieux ! Hé ben mon vieux !

Trempé et frissonnant, rencogné contre la porte, je suis sur le qui-vive, regardant partout, attentif à ne pas rater le prochain éclair. Sur ma passerelle, je suis un capitaine dans la tempête. Devant mon pupitre, je suis le chef d’un orchestre grandiose.

Pendant que les coups de tonnerre succèdent aux éclairs, l’énorme chuintement de la pluie qui tombe maintenant à la verticale ne fait qu’augmenter. On dirait le bruit d’un poste de radio à son volume maximum réglé entre Paris-Inter et Radio-Luxembourg.

Et puis, le bruit change. Isolés dans le chuintement continu de la pluie, on entend d’abord des tac, tac, dans une note plus ou moins grave, d’abord espacés puis sur un rythme qui s’accélère jusqu’à être collés les uns aux autres. C’est chaque grêlon qui sonne différemment selon ce qu’il frappe, ciment, gravier, tôle ou tuile. Il fait nuit noire. La grêle forcit encore et le vacarme devient infernal. Petit à petit, les tac, tac s’espacent et disparaissent. La grêle a cessé et avec elle, la pluie. L’orage est passé maintenant derrière la maison et les rares éclairs projettent son ombre sur le potager. Les grondements se décalent et s’affaiblissent. La couleur du ciel change et tourne au gris. Le jour revient avec le calme. Un dernier grondement dans le lointain. L’orage est sur Lisors.

5-L’appel du Grand Nord

Je suis essoufflé, presque épuisé. Du haut de mon poste d’observation, je contemple le champ de bataille. Des petits torrents se sont formés sur les pentes du sol, charriant des graviers, des feuilles et des grêlons. La porte du poulailler git par terre, encore accrochée par son ressort de fermeture. Des poules hébétées et trempées errent dans le potager en picorant je ne sais quoi. Trois gisent sur le côté. Elles sont mortes, assommées par la grêle. Les géraniums ne sont plus que des petits bouts de bâtons verts. Dans le potager, on dirait que les salades ont été piétinées. Quelques morceaux de tuiles jonchent la terrasse et le jardin. Je vois Madeleine sortir de la cabane à outils du fond du jardin, et monsieur Levallois remonter lourdement de son atelier.

Madeleine ramasse les trois poules et m’aperçoit, trempé sur la terrasse. Elle m’emporte dans la cuisine, me déshabille entièrement et me sèche au torchon.

-Tu n’as pas eu trop peur? Pourquoi tu es resté dehors? C’était dangereux. Tu vas attraper du mal.

Je n’ose pas lui dire que je viens de voir le plus beau spectacle de ma vie.

L’inventaire des dégâts, les premiers nettoyages et les réparations d’urgence ont pris pas mal de temps aux Levallois. Habillé de sec, j’aide comme je peux. Au bout d’un moment, Madeleine dit à son mari « que ça va comme ça, que rien de bon ne peut être fait à cette heure, et qu’il faudra attendre demain pour monter sur le toit pour le réparer ». Lorsque nous passons à table, il fait encore grand jour. Le soleil est même revenu.

Le diner se passe bien. Pourtant, il y a du potage, mais ça va. J’ai même droit à un verre de cidre. Après le diner, Madeleine débarrasse la table, passe une éponge sur la toile cirée et me propose de jouer aux petits chevaux. Je ne sais pas jouer, ça ne fait rien, on va m’apprendre, je verrai, c’est très facile. Avec des gestes précis, Monsieur Levallois sort un jeu en bois et carton de toutes les couleurs, sert pour lui et sa femme un verre de Calvados et se roule une cigarette. Visiblement, les petits chevaux, le calva et la cigarette roulée font partie du cérémonial du soir.

Effectivement, c’est facile, et guidé par Madeleine pour la première partie, j’en gagne trois de suite. Vraiment facile ou alors, les Levallois ne sont vraiment pas forts. Je voudrais bien continuer, mais non, il faut aller se coucher. Tant pis, j’aimais bien cette soirée.

Je suis maintenant seul dans ma chambre, en pyjama, et j’écoute le silence impressionnant de la campagne, et le bruit du boulevard de Port Royal me manque. Me manque aussi l’odeur de l’appartement (ma chambre ici sens l’encaustique), mélange complexe de cuisine, de cigarillos, de parfums et de gaz d’échappements. Me manquent ma mère, mon père, ma sœur. J’ai la gorge qui commence à se nouer.

Au bout du lit, le livre que j’ai jeté tout à l’heure est tombé ouvert, le dos en l’air. Il forme un petit toit vert sur l’édredon. Sur l’une des pentes, des lettres dorées disent « Jack London » et, en plus gros, « Croc Blanc ».

Je m’assieds en tailleur à côté du livre. Je le retourne: « De chaque côté du fleuve glacé, l’immense forêt de sapins s’allongeait, sombre et comme menaçante. Les arbres, débarrassés par un vent récent de leur blanc manteau de givre… »

Je viens d’embarquer sur mon premier morceau de littérature. Au bout d’une heure, je m’aperçois que j’ai froid et mal aux jambes. Sans lâcher le livre, sans quitter la page des yeux, je me fourre sous les draps. Allongé sur le côté, presque en chien de fusil, la joue appuyée sur ma main droite, face à la lampe, je retourne dans la forêt, et je reprends ma lecture. Parfois, ma tête tombe sur mon bras et je m’aperçois que je viens de lire la même phrase plusieurs fois sans m’en apercevoir. Alors je me retourne de l’autre côté ou je m’allonge sur le dos, livre posé sur le ventre, et je reprends ma lecture. D’autres fois, j’ai faim. Alors je descends sans bruit dans la cuisine, je trouve du pain ou un morceau de sucre ou de fromage et je reprends ma lecture. Je regarde la fenêtre blanchir, j’entends les premiers oiseaux se réveiller et je reprends ma lecture.

« Par un reste de son ancienne sauvagerie solitaire, son premier mouvement fut de repousser les importuns. Puis, parmi les applaudissements des dieux, il se décida d’un air grave à leur permettre de grimper et de jouer sur son dos et sur ses flancs. Et, tandis que les chiots continuaient leurs bouffons ébats et leurs luttes joyeuses, placidement, les yeux mi-clos, il s’endormit au soleil. FIN. »

Premiers bruits dans la maison. Madeleine doit être en train de se lever. Je réalise que je n’ai pas dormi.

6-Après tout…

Ce séjour chez les Levallois ne s’annonce pas si mal. En à peine plus de douze heures, j’ai connu la puissance du ciel, le drame de la mort, l’alcool de cidre, le jeu de hasard, la nuit blanche et la littérature.

Maintenant, je peux dormir.

Fin