temps de lecture : 4 minutes

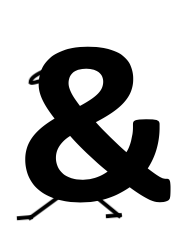

C’est à John Clipperton (1671-1768) que l’on doit la disparition définitive de l’esperluette. Cet évènement regrettable et historique s’est produit au tout début du XVIIIème siècle sur une ile perdue à plus de six-cents milles marins au Sud-Ouest du Mexique. John Clipperton est, on le sait, l’un des plus fameux pirates qui aient jamais sillonné les mers. Après avoir écumé la Mer des Caraïbes et le Golfe du Mexique et considérant que la concurrence régionale y devenait trop importante, Clipperton décida de se délocaliser dans le Pacifique. Il fit donc route vers le Panama qu’il traversa à pied avec armes et bagages mais sans sa frégate The Despicable, qu’il fit reconstruire à l’identique de l’autre côté de l’isthme par les indigènes du coin. En quelques années, Clipperton accumula un trésor que, dans son ouvrage « A new guide for treasure islands and other fiscal paradises », Sir Alfred Fink-Nottle (1884—1977) n’hésita pas à qualifier de « joliment colossal ». La place à bord venant à manquer, il accosta la première île venue pour y cacher son trésor. Elle ne figurait sur aucune carte et elle était déserte. Il n’hésita donc pas à lui donner son nom et à en prendre possession. Une fois la cérémonie achevée, il prit avec lui trois vieux loups de mer et s’enfonça dans la jungle, à la recherche d’un endroit propice à son dessein. Il le trouva au point culminant de l’ile (1,97m au-dessus du niveau de la mer). Sous l’œil impassible et le regard stupide d’un oiseau qui couvait son nid, un trou fut creusé par les trois hommes d’équipage et le trésor enfoui. Quand ce fut fait, Clipperton tua ses trois naïfs compagnons d’autant de coups de rapière, car il n’était pas question qu’il partage le secret de la cache au trésor avec qui que ce soit. Pour faire bonne mesure, il coupa le cou au volatile, le fit rôtir à la broche et le dégusta accompagné d’une omelette préparée avec l’œuf unique que couvait l’animal à présent complètement défunt.

Ce que Clipperton ne savait pas en achevant son pique-nique, c’est qu’il venait de faire disparaitre le dernier représentant de l’espèce des Esperluettes, tuant ainsi dans l’œuf, si on ose dire, tout espoir de repeupler le Pacifique de ce bel oiseau dodu, qui deux siècles plus tôt pullulait encore dans les iles du Pacifique Sud.

Magellan y fait mention dans son journal de bord du 15 mai 1518 et le décrit comme une grosse dinde qu’on aurait peinte « aux couleurs de la Couronne de Castille » et le baptise Esperluette, du nom de son regretté caniche. Il ajoute que l’animal est incapable de voler, qu’il marche vite mais court lentement. Sans pouvoir l’établir, il le soupçonne fortement d’être hermaphrodite, ce qui surprend Magellan d’autant plus que la chair de l’oiseau est excellente. D’ailleurs, il note qu’elle constitue la base de l’alimentation des indigènes, qui trouvent le volatile plus facile à attraper que le poisson.

Si l’on connait à présent la cause de la disparition du dernier exemplaire de l’esperluette, personne n’a jamais pu expliquer pourquoi ses millions de congénéres qui peuplaient autrefois tout le Pacifique Sud se sont retrouvés deux cents ans plus tard dans le Pacifique Nord réduits à un seul exemplaire, ni comment ledit exemplaire était parvenu jusque là.

C’est dans une partie encore inexplorée de la jungle papouasienne qu’en juillet 1926, un explorateur italien, Andew McLaglen, a découvert une série de totems qui lui a permis de reconstituer l’évolution de la déification de l’Esperluette au cours des années qui ont suivi le pique-nique de John Clipperton.

Sur le plus ancien des totems, figure une silhouette réaliste de l’oiseau, avec son bec prononcé, ses grosses pattes et sa queue empanachée.

Sur le totem suivant, le dessin se stylise légèrement avec le bec et les pattes qui s’affinent mais reste réaliste avec la majesté impériale du mouvement donnée par l’angle des pattes.

Sur le troisième totem, avec la suppression du bec et des pattes (et des pattes) on passe dans l’abstraction quasi-totale, mais le respect dû à l’oiseau sacré a imposé à l’artiste de lui conserver son panache.

C’est le prêtre brésilien Francisco João de Azevedo, ornithologue-inventeur dont on connait les origines papoues, qui, en 1850, imposa sur le clavier de la machine à écrire avec ruban encreur qu’il venait d’inventer l’ajout d’une touche esperluette en hommage à la divinité qu’il avait appris à vénérer et pour laquelle il avait renié la foi catholique avant d’émigrer à Baltimore pour y vendre des tire-bouchons automatiques.

Cliquez vers ———> LA MITRO

et aussi vers ——> Blind dinner sur Amazon.fr

Bientôt publié Demain, 07:47 Madame Bovary m’épuise Demain, 16:47 Good Ol’Times, Good Ol’Music (3) 17 Juin, 07:47 Tableau 448 17 Juin, 16:47 Les corneilles du septième ciel (25) 18 Juin, 07:47 Rencontres au musée (5)

CQFD: une lecture lobotomisee » RS( réseaux sociaux)

aurait pu lancer une légende urbaine sur la disparition de l’esperluette… et Sandrine de monter au créneau de l’indignation.

Eh oui ! L’ile de Clipperton existe et c’est une possession française. Elle a présenté autrefois un interêt économique du fait de sa population d’oiseaux et par conséquent de sa production de guano. Cette époque épique est révolue et l’ile ne présente plus aucun intérêt, même stratégique.

Dans les années 70, alors que j’étais au Maroc, il y avait un journal d’opposition dont j’ai oublié le nom. Ce journal était sagement critique du Roi, mais fortement critique de la France en tant qu’ancienne puissance coloniale et soutien de la monarchie.

Je me souviens que ce journal avait écrit, étalée sur plusieurs jours, une série d’articles consacrés à l’ile de Clipperton. Selon ces articles, la France exploitait sans vergogne les richesses naturelles de l’ile et sa population, constituée de deux ethnies, les Johngarthia, vivant du produit de la pêche et les Sula-Sula, vivant essentiellement de leur activité de cueillette. Possession française depuis plus de cent ans, la puissance coloniale n’y avait construit aucune école, aucun hôpital et seulement quelques centaines de mètres de piste, un scandale que la France faisait tous ses efforts pour étouffer devant le concert des nations offusquées. La source de ces informations, une très sérieuse thèse universitaire canadienne, était citée tout au long des articles.

La série sur Clipperton fit grand bruit dans le Landerneau Rabati.

Le lendemain de la parution du dernier article, le quotidien gouvernemental fit paraitre un contre-article dans lequel il dévoilait le canular en détail :

— La thèse canadienne avait été rédigée par un journaliste du quotidien gouvernemental.

— Elle était parvenue au journal d’opposition par le biais d’une lettre expédiée de Montréal.

— L’ile de Clipperton était totalement déserte peuplée, seulement de crabes rouges, les Johngarthia planata , et d’oiseaux des mers, les Sula-Sula.

De cette histoire on peut tirer comme conclusion :

— que les gens sont prêts à croire sans vérification tout ce qui va dans le sens de ce qu’ils pensent déjà (biais cognitif de confirmation)

— que c’est sur ce principe que repose l’intox par fake news

— que cette façon de faire ne date pas d’hier

Pour nous punir de ne pas acheter la Mitro, Ph nous rappelle combien, il peut s’amuser et nous amuser en inventant des histoires « n’importe quoi »

La disparition de l’esperluette ,rendue plausible par le délire écolo conservateur qui nous nimbe, a failli provoquer ma compassion ….

C’est là que nous apprécions la légèreté de ton , la fantaisie de l’inspiration , du JDC;

& en même temps comme dirait l’autre, il y a aussi le Cujas… pardon la vie de Stiller …

Ça va chauffer pendant la campagne de presse….

Abracadabrante, délirante ou hilarante? J’hésite sur la qualification à donné à cette histoire, laquelle restitue tout de même quelques vérités sur l’origine de l’Ile de Clipperton, aujourd’hui possession française, cocorico! mais qui ne dit pas tout sur le mystère de la présence du noble volatile Esperluette sur l’île avant d’être embroché par Clipperton, volatile qui par ailleurs me semble très proche du fameux Dodo mauricien, lequel, il est vrai aussi, ressemble étrangement aux totems papaousiens. Petite anecdote à connaître: le trésor de Clipperton n’a jamais été retrouvé mais à la place une autre richesse a bien été découverte: le guano, restes de la fiente d’espeluette? La question mérite d’être posée.